週刊少年ジャンプで連載中の『サカモトデイズ』は、テンポの良さとユニークなキャラクターで多くの読者を魅了している注目作品です。

その作者である鈴木祐斗先生は、デビューからわずかの期間で本誌連載を勝ち取った、今もっとも勢いのある若手漫画家のひとりです。

この記事では、鈴木祐斗先生の経歴やこれまでの代表作、さらに『サカモトデイズ』誕生の背景や制作に込められたこだわりについて詳しく解説します。

この記事を読むとわかること

- 鈴木祐斗先生の経歴と漫画家としての歩み

- 『サカモトデイズ』誕生の背景と物語の魅力

- キャラ作りや構成に込められた制作のこだわり

鈴木祐斗先生のプロフィールと経歴

漫画家としての出発点とデビュー作

鈴木祐斗先生は、現在『週刊少年ジャンプ』で連載中の『サカモトデイズ』の作者として注目を集めていますが、実はジャンプ本誌では比較的“新顔”の漫画家です。

私が初めて鈴木先生の名前を知ったのは、2019年にジャンプGIGAに掲載された読み切り『マグちゃん』の時。まだ無名の新人作家ながら、そのコマ運びと独特なキャラクター表現には、思わず「おっ」と目を引かれたのを覚えています。

鈴木先生は、正式に名前が知られたのは『サカモトデイズ』からですが、その前に培ってきたネーム制作の実力やストーリー構成力は確かなもので、ジャンプ編集部からも「一本で勝負できる」と評価されていたそうです。

「キャラを動かすのが好きなんです」と語る鈴木先生の言葉からは、物語そのものより、そこに生きる人物の“リアルな息遣い”を大切にしていることが伝わってきました。

この姿勢が、その後の代表作にも大きく反映されていきます。

ジャンプ+から本誌連載へとつながる流れ

鈴木先生が大きく注目されるきっかけになったのが、ジャンプ+での読み切り『サカモト』です。

私は連載前にこの作品を読んで、まず「ジャンプでこういう中年キャラが主人公なのか!」と驚きました。そして、あのシンプルでどこか愛嬌のあるビジュアル、日常と非日常が交差する構成に「この漫画、もっと読みたい」と強く感じました。

ジャンプ+は、いわば若手作家の登竜門のような場。そこでしっかりとインパクトを残したことで、すぐに編集部が本誌連載の可能性を検討したと言われています。

実際、連載が決まったのは異例のスピードで、「1話目のネームが通った直後から6話分の構成を組んでいた」というエピソードもあるほどです。

このスピード感の裏には、作品としての完成度の高さと、なにより「ジャンプらしさ」と「今っぽさ」を兼ね備えた作家性があったからこそ。

代表作『サカモトデイズ』の魅力

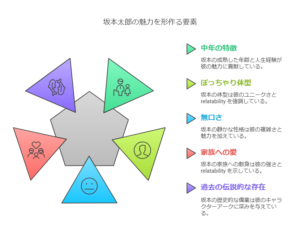

坂本太郎という新しいヒーロー像

『サカモトデイズ』を読んだとき、私がまず驚いたのは、主人公が中年・ぽっちゃり体型・無口という、ジャンプでは異例のキャラクターだったことです。

従来の少年漫画の主人公といえば、熱血・前向き・若くて細身というイメージが定番でしたよね。

ところが、坂本太郎は全く逆を行きながらも、読者の心をしっかりと掴む魅力にあふれているんです。

私が特に魅力を感じたのは、強さの裏にある日常感です。

かつて伝説と呼ばれた存在が、今では家族を大切にする町のコンビニ店主。

このギャップが絶妙に活かされていて、読者として「こんなヒーローもアリなんだ」と思わせてくれました。

さらに、太郎は家族への愛情を最優先にしているという点が、まさに現代の読者に刺さっているポイントだと私は感じています。

大切なもののために、静かに、でも確実に動く”という姿が、派手さだけでないカッコよさを見せてくれるのです。

ギャグとスピード感の融合が生む中毒性

『サカモトデイズ』を語るうえで欠かせないのが、その抜群のテンポとギャグセンスです。

ページをめくるたびに展開が変わり、アクションシーンとギャグが緩急よく配置されていて、まったく飽きさせないんですよね。

私も最初に読んだとき、「えっ、もう終わり?」と感じるほど、テンポよく引き込まれていました。

特にアクションシーンでは、コマ割りや効果線の使い方が非常に巧みで、まるで映像作品を見ているかのような疾走感があります。

一方で、会話パートやキャラ同士のやりとりでは、絶妙なボケとツッコミが繰り出され、思わずクスッと笑ってしまうシーンも満載です。

そのギャグも、「狙ってます」感がなく、どこか自然体で、それが作品全体の空気感をより親しみやすくしているのです。

個人的には、一話ごとに“読後感”がしっかりある構成が魅力的だと感じています。

短いながらも起承転結がきちんとあり、次回が楽しみになる。

ジャンプらしいエンタメ性を持ちつつ、今の時代にフィットした静かだけどアツい漫画──それが『サカモトデイズ』の魅力ではないでしょうか。

『サカモトデイズ』誕生の背景と構想

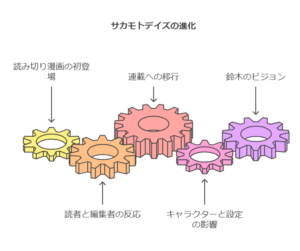

読み切り版から連載化までの道のり

『サカモトデイズ』の原点となるのは、ジャンプGIGAに掲載された読み切り作品『サカモト』です。

私がこの読み切りを初めて読んだとき、まず「絵柄も構成も洗練されていて、すぐに連載が始まってもおかしくない」と感じました。

実際、多くの読者や編集者からも好評を得て、そこから本誌での連載が一気に進んでいったそうです。

ジャンプ編集部では、1本の読み切りから連載へとつなげるケースはそう多くありません。

しかしこの作品は、「坂本太郎」というキャラの存在感と、なぜ 裏の仕事から足を洗った男 という設定のインパクト、さらには日常とのギャップが見事に融合していて、一話完結の面白さとシリーズ化の可能性を同時に感じさせていたのです。

「ネームの段階で6話分を一気に仕上げた」というエピソードからも、鈴木先生の構想力の高さと、すでに完成されていた世界観が伝わってきます。

私も一読者として、「これはヒットする」と確信しましたし、実際に連載が始まった時には「ついに来たか!」という気持ちでした。

なぜ「裏の仕事から足を洗った男×日常」というテーマに?

『サカモトデイズ』の面白さの一つに、裏の仕事から足を洗った男

が平和な日常を守りながらも非日常に巻き込まれていく」というテーマがあります。

この設定自体は、映画やドラマなどでは目にすることもありますが、それを漫画で、しかもギャグと融合させたのが本作のユニークな点だと私は感じています。

なぜこのテーマを選んだのか──鈴木先生はインタビューの中で、「自分が好きなジャンルを全部詰め込んでみた」と話していました。

アクション、日常、コメディ、ファミリー愛。

それぞれがバラバラになりそうなものを、“坂本太郎”という人物を軸にすることで自然につなげている構成力は、本当に見事です。

また、坂本の行動理念が誰かを守ることであり、対立よりも共存を選ぶ姿勢が描かれていることが、個人的に非常に好感を持ちました。

そうした守るための強さというテーマ性が、多くの読者の共感を呼んでいるのではないでしょうか。

ジャンプ作品にありそうでなかった、“優しさを核にしたアクション”──それこそが『サカモトデイズ』が他作品と一線を画す理由なのだと、私は思っています。

鈴木祐斗先生の制作秘話とこだわり

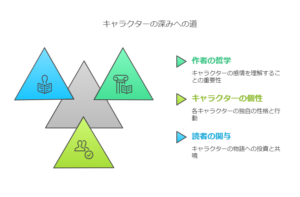

キャラクター設定に込めたメッセージ

『サカモトデイズ』の魅力を語るうえで欠かせないのが、一人ひとりのキャラクターが生きているということです。

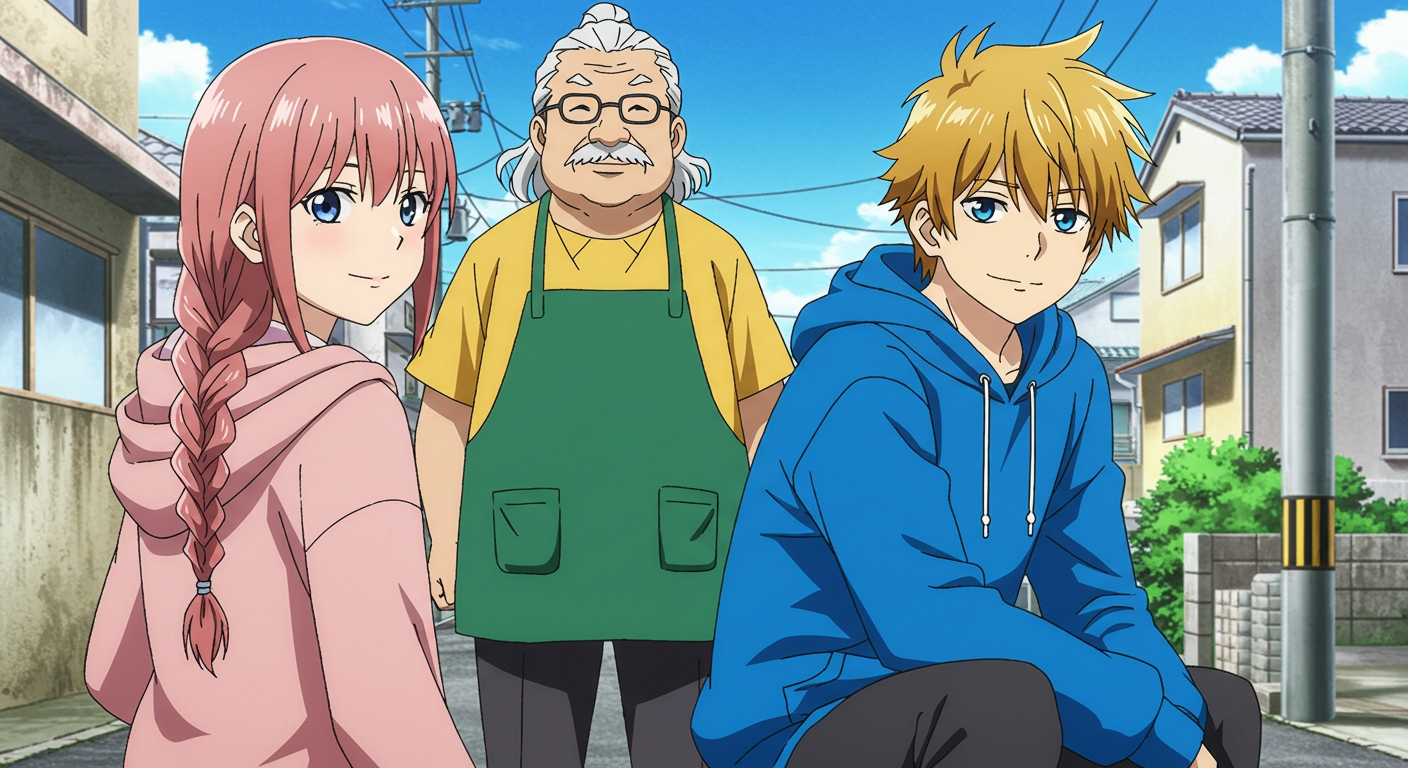

私も連載初期から読んでいますが、坂本だけでなく、シンやルー、南雲、アパートの住人に至るまで、どの登場人物も“役割”ではなく、人間として描かれていると感じます。

これは、作者・鈴木祐斗先生が「キャラの気持ちになって考えること」を何よりも大切にしているからだそうです。

先生はインタビューの中で、「キャラが勝手に動き出す瞬間が面白い」と話していました。

確かに、坂本の沈黙の中にこもる優しさ、シンの素直さ、ルーの明るさなど、それぞれの性格が行動に表れていて、それが物語に自然な流れを生んでいます。

私は特に、誰もが自分の物語を持っているという作風に惹かれました。

誰かを引き立て役として描くのではなく、それぞれの背景や感情を大切にする──そんな誠実な作品づくりが、多くの読者の心をつかんでいるのだと思います。

アクション演出とギャグのバランス設計

アクションとギャグのバランスこそ、『サカモトデイズ』がここまで支持されている大きな要因だと私は考えています。

たとえば、迫力ある戦いの最中に、ほんの一瞬ギャグを挟む。

これがテンポを損なうどころか、むしろ緊張感を緩め、読者に“心の隙間”を与える効果を生んでいるんです。

これはまさに、鈴木先生が「読者が一番楽しめるポイントはどこか?」を常に意識して描いているからこそ。

「漫画はテンポが命」と語る鈴木先生は、1ページごとの構成にも並々ならぬこだわりを持っているそうです。

実際、私も読んでいて「1話があっという間だった」と思う回が多いですし、アクションの見せ場とギャグの“落ち”がきれいにまとまっていて、読後感がとても爽快なんですよね。

また、背景や構図にも注目してみると、まるで映像作品を見ているような演出が施されていることに気づきます。

それもそのはず、鈴木先生は映画やアニメ、海外ドラマにも強く影響を受けているそうで、画面の切り替えや視点の移動に映像的な技法を意識して取り入れているのだとか。

このように、絵・テンポ・セリフすべてが計算されながらも、決して“計算臭さ”を感じさせない。

その読みやすくて面白いという絶妙な設計こそが、鈴木祐斗先生の作品における最大の強みではないかと、私は実感しています。

サカモトデイズ 鈴木祐斗 代表作 制作秘話のまとめ

ジャンプの新たな才能・鈴木祐斗のこれから

『サカモトデイズ』の成功を通じて、鈴木祐斗先生は、ジャンプの次代を担う作家として確かな存在感を示しました。

私自身、最初は「どこか地味な漫画かも」と思っていたものの、読み進めるうちに「こんなに面白くて心に残る作品だったのか」と衝撃を受けました。

それは先生が、派手な展開だけでなく、キャラクターの感情や背景を丁寧に描いてくれているからにほかなりません。

今後、『サカモトデイズ』がどのような展開を見せるのか、また新作や別ジャンルへの挑戦があるのか、私は非常に楽しみにしています。

きっと、ジャンプの枠にとらわれない、新しい物語を見せてくれるはずです。

読者を魅了し続ける作品づくりの原点とは

鈴木祐斗先生の作品づくりの核には、常に「キャラを動かす」「読者を楽しませる」という明確な信念があります。

そしてそれは、作品のジャンルが変わっても、読者層が広がっても、決してブレない軸のようなものです。

私が感じるのは、作品に漂う空気感──緊張感とやさしさが同居していて、最後には「ああ、読んでよかったな」と思える。

どんなに忙しい日常の中でも、数分で心を動かしてくれる。

そんな漫画を描ける作家は、そう多くありません。

「漫画はエンタメ。でもその中に、少しの感情の揺らぎや余韻を残したい」

その言葉通り、鈴木先生の作品にはエンタメ性と深みの両方が詰まっています。

これからも、ちょっと変わっていて、でも温かい鈴木祐斗ワールドを、私は読者としてずっと追いかけていきたいと思っています。

この記事のまとめ

- 鈴木祐斗先生は新世代ジャンプを担う注目作家

- 代表作『サカモトデイズ』は読み切りから誕生

- 主人公のギャップが作品の軸となっている

- アクションとギャグの絶妙なバランスが魅力

- キャラごとの感情描写にこだわった構成力

- 映像的演出とテンポの良さが読者を惹きつける

- “守る強さ”を描くことで共感を呼ぶ作風

- 今後の展開や新作にも大きな期待が集まる

コメント