それはもう、“最終回”とかいう次元じゃなかったんだよ…。

第12話──あの一口のブランマンジェが、広瀬の“心理の扉”をパキンッて音立てて開けた瞬間、わたし、鳥肌止まらなかった。

見た目はただの白いデザートなのに、食感が変わって、香りが立って、味が広がって…その全部が、心の奥に語りかけてくるの。

岳くんが言ってた「デザートは図形と数字でできている」ってセリフもさ、もうなんか……数学なのに、こんなに人間的で泣ける?って感じだったよ。

この一皿に詰まってた想い、そして広瀬と岳、海の“答え合わせ”みたいな心の描写──ぜんぶ、ちゃんと味わってほしいから。

ひよりが、ていねいに追いかけてみるね🍮✨

この記事でわかること

- 🍮 なぜ“ブランマンジェ”が12話のすべてを背負う一皿になったのか、その意味をひも解きます

- 🧠 「図形と数字で心は動くのか?」という挑戦に、岳がどう向き合ったのかを丁寧に解説します

- 💬 広瀬や海の“心理の扉”がどんな瞬間に、どんな風に開いたのか…言葉にならない感情を翻訳します

- 🌱 観たあと、きっと誰かの優しさを思い出す。そんな温度が残る最終話を、一緒にもう一度味わいましょう

フェルマーの料理12話 あらすじ|すべての感情が“ひと皿”に集まった日

最終話の授賞式。岳が差し出したブランマンジェは、ただのデザートではなかった。

最終話のステージは、静まり返る授賞式会場。

その空気を切り裂くように、岳が差し出したのは──“特別な食材を使っていない”と自ら語った、シンプルなブランマンジェ。

しかし、それは“ただのプリン”じゃなかった。

岳はマイクを通してこう説明する。「このデザートは、図形と関数でできています」──会場にはどよめきが広がる。

“一口目はただのプリン”──予想通りから始まる、予想外の旅

口にした瞬間は、ラングドシャのサクサクとした食感と、なめらかな甘さ。

「やっぱり、想像通りだね」──誰もがそう思った、そのすぐあと。

ふわりと、バラやラベンダーの香りが舞い上がる。

その瞬間、食べ手の“記憶”が呼び起こされていくような、不思議な感覚に包まれるんだ。

4層の感情レイヤー──時間差であらわれる“心の断面図”

デザートの仕掛けは、時間とともに解き明かされていく。

- ① ラベンダー香るブラマンジェ

- ② ライチのジュレ

- ③ グレープフルーツのマリネ

- ④ バナナの温かな付け合わせ

これらが“順番に”口の中で現れてくる。

その構造こそが、岳の言う“時間軸×味覚軸=感情”という関数表現だった。

「時間をX軸、甘さをY軸にして計算しました」──料理は、感情の数式になった

岳のプレゼンは、“料理”というよりも“感情誘導の数式解説”だった。

「一口ごとに時間を置きながら食べてください」──この言葉により、味の変化と心の動きが、まるでプログラムされたように導かれていく。

この一皿は、ただの料理じゃなく“体験”だったんだ。

「今日の論文は、楽しかったよ」──無表情な天才が見せた、たった一言の変化

全てを食べ終えた広瀬は、こうつぶやく。

「今日の論文は、楽しかったよ」

彼の中で、“味=データ”だった世界が、“味=記憶”へと変化した瞬間。

そこにあったのは、言葉にできない共感と再生のプロセスだったんだ。

岳の想い、父の沈黙──静かな“答え合わせ”

ラストシーンは、“レストランK”にて。

そこに現れたのは、かつて岳の夢を否定した実の父。

彼が岳の作ったデザートを、静かに一口。

……言葉は何もない。でも、伝わる。

「食べる」という行為そのものが、父子の和解であり、証明だった。

この12話は、決して派手なドラマじゃない。

だけど、“人の心は、味・記憶・時間によって動かされる”という真理を、美しく証明した回だったんだよ。

それを私たちは、確かに味わった──感情という名の五感で。

“図形と数字”が意味したもの|岳が信じた“方程式で心を救う”という挑戦

岳が「図形と数字」で示した、心を動かすためのブランマンジェの設計図。

最終話で岳が示した「図形と数字」の思想は、単なる言葉遊びではなく、料理を通じて心を動かすための“証明”そのものだった。

多くの料理人が感性で勝負する中で、岳はあえて数式と構造を武器に選び、“感情の方程式”を立ち上げたんだ。

その挑戦が結晶になったのが、この一皿──ブランマンジェだった。

ここから先は、彼がどのように“味覚”を方程式に落とし込み、時間軸に沿って設計していたのかをひより視点で掘り下げていくね。

「関数」としての味覚構成|一口ごとに変化する“時間軸の設計”

岳が仕込んだこのブランマンジェ──その味わいは、“時間”という軸で組み立てられていた。

デザートを食べるとき、私たちは無意識に「一口目」「途中」「最後」と進んでいく。

でも岳は、その“進み方”を完全に計算してたんだよね。

たとえば、最初はラングドシャとミルクの甘さ。

その後にライチのジュレが現れ、グレープフルーツの酸味、バナナの温もりへと続く。

これは「時間をx軸、甘さや香りをY軸とした関数表現」だった。

口に入れてから立ち上がる香りの“遅延効果”まで含めて、感情が動くタイミングを設計してたなんて…もう、天才すぎるよね。

「構造」としての感情誘導|層構成に込めた“順番の必然性”

このデザートは、単なる“重ね”じゃない。

岳が選んだ4つの味は、それぞれの個性がぶつからないように、“感情の導線”として積み重ねられていた。

たとえば、最初のラベンダーは“記憶の扉”を開く香り。

次のライチは“やさしさ”を思い出させ、グレープフルーツで“刺激”を与え、最後にバナナで“安心感”を添える。

この順番じゃなきゃ、心の動きは成立しなかった。

ただ足し算じゃなく、順列としての設計──まさに「構造」そのものだったんだよ。

「問い」としての一皿|“料理で人は変われるか”という実験

岳が届けたこの一皿は、広瀬くんへのメッセージでありながら、同時に「料理で人は変われるか?」という命題に挑んだ“問い”だった。

それも、目の前のひとりのために計算しつくした“一点突破型の方程式”。

「楽しかった」と語った広瀬の笑顔が、答えになった瞬間──

岳はきっと、人生で一番“証明したかった命題”を解いたんだと思う。

この挑戦は、料理という行為が「感情と数学の交差点」に立てることを、私たちに教えてくれた。

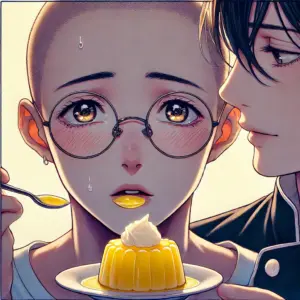

広瀬・海の“心理の扉”|言葉にならない想いが開いた瞬間

ブランマンジェが広瀬の“心理の扉”を開いた瞬間。そして、海が静かに見守る。

最終話は、岳の物語であると同時に──広瀬と海、2人の“心の封印”が解ける物語でもあった。

一口目のデザートで広瀬が見せた、あの目の揺らぎ。

そして、あの日の“突き落とし”の真意を語る海。

すべては、「感情が味覚として解けていく」時間の中で進んでいった。

広瀬の目が揺れた一口目

その瞬間、彼の目がふっと揺れたんだ。

そこにあったのは、理性じゃない。

──きっと、過去に押し込めてきた想い、語れなかった弱さ、認めたかった温もり。

「味で人は変わる」なんて、誰も信じなかったけど。

でも、この一皿は確かに、天才の心を“ひとさじ”で動かした。

“突き落とした理由”を明かす海

あのとき海がとった厳しい行動は、単なるスパルタじゃなかった。

「お前が本気なら、料理で証明してみろ」──それは、ただの試練じゃない。

岳の才能を“心から信じていたからこそ”できた、賭けだったと思う。

海の言葉は少ない。

でも、その目と行動がすべてを語っていた。

「味は、感情より正直だ」──

その信念のもと、岳という料理人が“本物かどうか”を見極めたかったのかもしれない。

この12話は、料理対決でも論文発表でもなく。

“心の方程式”を、お互いの存在で証明する物語だったんだよ。

最終話が伝えたメッセージ|“料理で心をひらく”という優しさ

たった一皿のデザートが、人の心に温かい光を灯す。料理が伝える優しさのメッセージ。

この最終話が教えてくれたのは、「たった一皿のデザートが、人の心を変える力を持つ」という真実だった。

それは、ただ“美味しい”を超えた体験。

そして同時に、“言葉にならない想いを、どうやって人に届けるか”という問いへの、ひとつの優しい答えだったんだ。

「心の構造」まで読み込んだ料理

岳が作ったブランマンジェは、単なるデザートじゃなかった。

そこには、“心の流れ”そのものを読み取って再構築した構造があった。

香り、食感、温度、味の順番──すべてが連続する心の動きにリンクしていた。

まるで、記憶をひとつずつたどるような時間だったんだよ。

「誰かの心を、料理で包み込む」って、こんなにも科学的で、こんなにもやさしいことなんだって知った。

言葉じゃ伝わらないことが、確かにある

広瀬の目が揺れたのは、誰かに否定されてきた過去が、香りによってふっとほどけたから。

海の沈黙にあったのは、「信じてたよ」っていう不器用な愛情だった。

料理が、“言葉以上の何か”を伝えてくれる瞬間がある。

それは、食べる人の“心理の扉”を、無理なくそっと開けるやさしさだったんだよね。

そして、私たち視聴者の心にも──静かに、その扉が開いた気がした。

岳が最後に見せた“答え”

岳がこの12話で伝えたかったことは、きっとただひとつ。

「料理でしか伝えられないことがある」──それが、彼の出した結論であり、人生の答えだった。

その答えは、“論理”でも“プレゼン”でもなく、

誰かの感情を変える“ひと口”の重みだった。

だから私たちはこの作品を観て、「料理って、人の心を救うんだ」って思えたんだ。

それこそが、『フェルマーの料理』が残してくれた、いちばんのごちそうだった。

ひよりの独創的な考察|“感情翻訳”と“涙腺考察”で読む最終話の本当のメッセージ

ブランマンジェを巡る、登場人物たちの“感情の翻訳”。最終話に込められたメッセージを紐解く。

あのブランマンジェの一口目──広瀬くんの目がふっと揺れたあの瞬間。

私には、あれがただの「美味しい」や「意外性」じゃなくて、“過去の自分と静かに向き合った目”に見えたんだ。

ラベンダーやバラの香りって、ふだん気づかない記憶をふわっと呼び起こすことがあるよね。

それは理屈じゃなくて、身体が先に反応してしまう“感覚の記憶”。

「あのとき、ちゃんと届いていたのかな」とか、「本当はこう言いたかったのかも」って──

そんな気づきが、ふいに胸の奥で輪郭を持ちはじめる。

そして、その変化は見ている私たちにも静かに伝わってきた。

派手な感情表現じゃないけど、“言葉にできない何かが、確かに伝わった”って思えたの。

海くんも同じだよね。

多くは語らないけれど、その沈黙の中に「ちゃんと見届けていた」という眼差しがあって。

それが、なんとも言えない温度で残ってくる。

この最終話は、ただ感動的なシーンの連続じゃなかった。

むしろ、心がちょっとずつほどけていくような“静かな共鳴”を描いた回だったと思う。

特に印象的だったのは、赤松蘭菜ちゃんが、がっくり膝を落として、「負けたー」って言葉が、聞こえるような気がしたよ。

だからこそ、画面越しの私たちの中にも、同じように何かが“ほどけた”って思えたんだよね。

すごく小さな変化だけど、それがずっと心に残ってる。

FAQ(よくある質問)

- Q1. ブランマンジェの構造って本当に数学と関係あるの?

A. 直接的な数式は登場しませんが、「段階的な味の変化=数学的構造」という表現がなされています。 - Q2. 海が岳を突き落とした理由って何だったの?

A. 岳の覚悟と本気を引き出すための“愛のムチ”だったと解釈されています。 - Q3. 広瀬の目が揺れたのはどういう意味?

A. 味覚を通して、心の奥に閉じ込めていた感情が刺激されたと考えられます。 - Q4. フェルマーの料理は原作とアニメで違いある?

A. 一部演出や構成の順序に差異はありますが、テーマは同じ“心を動かす料理”です。 - Q5. ブランマンジェってコンビニで買えますか?

A. それはちょっと違うかも!?(でも近いものを探してみるのも楽しいよ)

関連記事リンク

情報ソース一覧・引用元

- 公式アニメ「フェルマーの料理」ストーリー・キャラクター・放送情報|フェルマーの料理 公式サイト

- 「フェルマーの料理」原作・小林有吾|講談社 マガジンポケット連載

※本記事は、公式サイトおよび作品の権利元情報に基づき構成されています。ネタバレを含む内容のため、未視聴の方は閲覧にご注意ください。

\ 数式が料理になる“奇跡の瞬間”を味わえ /

若き料理人たちが挑む“心を揺さぶる一皿”を、見逃さないで。

この記事のまとめ

- 岳の作った“数学的デザート”は、構造だけでなく心を揺らす仕掛けが込められていました。

- 広瀬と海、それぞれの沈黙が“心理の扉”の存在を物語っていて、涙腺がゆるみました。

- 言葉では伝えきれない感情を、ひとさじのブランマンジェが静かに語ってくれます。

- 見終わったあと、心にそっと温度が残る──この物語に出会えたことが、少し誇らしくなりました。

この記事を書いた人:桐原 ひより

⇒ 詳しいプロフィールはこちら

論理と情動の深層を探求するライター。心理学に基づいた分析で、アニメキャラクターの奥底に秘められた真意を鮮やかに言語化。読者の内面に響く、新たな自己理解を促します。

コメント